|

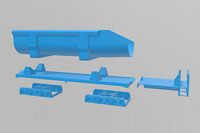

Eierbecherwagen: Als 3D-Objekte sind der Aufbau des Tragwagens und eine Schlackenpfanne enthalten. Zusätzlich werden noch Drehgestelle benötigt, idealerweise

Bauart Y25 von Roco nebst Radsätzen sowie Puffer. Vorgesehen ist der Einbau von Kadee #5-Kupplungen, eine NEM-Aufnahme ist nicht vorhanden. Meine Baubeschreibung findet sich hier:

Link zur Seite. |

|

vom 23.09.2023 |

|

Brammenzange: Die eigentliche Brammenzange kann entweder funktionsfähig aus Einzelteilen zusammengesetzt werden oder als ein Teil gedruckt werden.

Zwei Zangen werden über eine Traverse miteinander verbunden. Dazu passend gibt es dann eine Aufhängung zur Befestigung am Kran. Außer den 3D-Druckteilen wird noch 2mm und 1mm Rundmaterial

für die Gelenke und Aufhängungen benötigt - siehe Bild links in Großansicht. Die Öse in der Mitte der unteren Traverse kann zur Befestigung einer Kette verwendet werden, mit der die Zangen

beim Vorbild geöffnet werden. Ich habe dieses Detail nicht mehr eingebaut. |

|

vom 25.09.2023 |

|

Schrottmulden mit Tragwagen und Zwischenwagen: Als 3D-Objekte sind der Tragwagens, das Drehgestell mit Achshaltern, die Schrottpfanne und der Aufbau des

Zwischenwagens enthalten. Zusätzlich werden noch Radsätze mit Zapfenlager für den Tragwagen und ein Roco-Güterwagen-Fahrgestell benötigt. Vorgesehen ist der Einbau von Kadee #5-Kupplungen,

eine NEM-Aufnahme ist nicht vorhanden. Meine Baubeschreibung findet sich hier: Link zur Seite. |

|

vom 31.10.2023 |

|

Lackierzange 11 mm: Für die Lackierzange muss das gelochte Bauteil zweimal gedruckt werden. Hierzu empfehle ich einen FDM-Drucker, in Resin

dürfte das Ergebnis nicht stabil genug sein. Zusätzlich kann einmal das Verschlussteil gedruckt werden, dies ist optional. |

|

vom 31.10.2023 |